研究の全体像

人文学におけるさまざまな課題に対して情報技術を応用する研究は、一般に「デジタルヒューマニティーズ(DH)」と呼ばれます。本研究はその中でも歴史学に特化し、理論と実践の体系化を目指します。AIをはじめとする最先端の情報学的手法とデータ基盤を積極的に活用し、従来の歴史学における知の構造を更新することを目指しています。

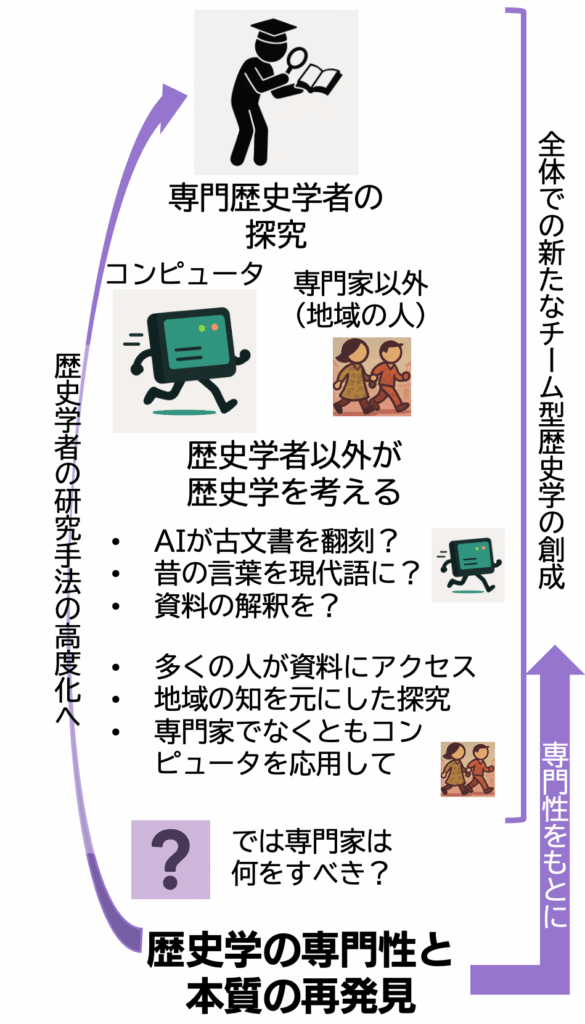

本研究では、コンピュータの活用を通じて「歴史学の知の開放」と「高度化」の二つの軸を据えています。

「歴史学の知の開放」では、情報技術を活用して学際的連携や市民参加型の研究環境を整備し、従来の個人中心型研究から、チーム型・領域横断型の体制へと転換します。デジタルデータの蓄積・公開・可視化、さらにクラウド活用の事例などを通じて、知の循環と共創の基盤を築いていきます。

「歴史学の高度化」では、人間による資料解釈や分析の一部を情報処理技術によって外部化し、再現性と計量性を備えた新たな研究方法論を探ります。いわゆるAI、自然言語処理、機械学習、知識生成などの手法を用い、手書き資料の自動翻刻やテキスト中の固有表現の自動抽出などを通じて、人と機械の協働による分析環境の構築を進めていきます。

歴史学の本質とチーム型研究の両面へのアプローチから、新たな歴史学の形を考える

「開放」と「高度化」という二つの歴史研究の方向性を統合的に理論化し、情報学と歴史学、さらに地域の非専門家との協働のあり方を構築するとともに、歴史学の本質とは何かを問い直します。専門家による高度な分析と、非専門家の参加が共存できる枠組みを整備し、歴史資料とその背後にある知識を社会と共有する仕組みを構築していきます。

歴史学研究においては、多くのステークホルダーが関与しながらも、歴史学者が中心となって関わり、その中で常に「歴史学の専門性とは何か」を問い続ける構造が重要です。本研究ではこの構造を一つの「循環図」として捉え、「Historian In The Loop(HisITL)」と定義し理論化します。そして、情報社会における新たな歴史研究の地平を切り拓くことを目指します。

なぜこのような研究領域開拓を目指すのか

これまでの日本の歴史学は、研究者個人が資料を読み、論文を発表するという20世紀型のモデルが主流でした。デジタル化やデータベースの普及が進んだ現在でも、その基本的な研究スタイルは大きく変わらず続いていると考えられます。そのような中、欧米では「デジタル・ヒューマニティーズ(DH)」が進展し、コンピュータを用いた新しい「読み」や知の可視化によって、人文学そのものの変革の可能性が示されました。

本研究では、こうした世界的動向をふまえつつも、日本独自の歴史学の蓄積と、膨大な地域資料という強みも活かす形で、情報学との協働による新たな歴史研究モデルの構築を目指します。これは、単なるDHの「輸入」ではなく、日本から国際的なDHの新たな方向性を提案することも視野に入れています。

特に、日本には豊富な地域資料が現存しており、それらを読み解くことでミクロな歴史像を描き出すことが可能です。こうした地域資源と情報技術を組み合わせることで、「地域から世界へ向けた歴史学」を展開できると考えています。一方で、この機会を逃せば、日本の人文学が国際社会の中で存在感を失うおそれもあります。

まさに「今・ここ」で、日本発の新たな歴史情報学としてのDHのあり方を提案し、日本における人文学の意義と可能性を広く発信していくことを目指します。

歴史学の新たな可能性を拓くとともに、人とコンピュータの関係を考える

歴史学は、多くの人が関われる開かれた学問であると同時に、方法論の深部において高度な専門性を要する学問でもあります。近年、コンピュータやAIといった新たなツールの登場により、その両面を同時に照らし出す可能性が生まれています。

本研究では、歴史情報学に関心を持つ若手研究者とともに、コンピュータには何ができるのか、そして専門的訓練を受けた人間が担うべきことは何かを問い直します。また、より多くの人が参加できる研究のかたちをどこまで構築できるのかについても検討します。

歴史学の本質を見つめながら新しい研究モデルを構築することで、より多くの人が歴史や文化への関心を深め、豊かな理解を育むことにつながります。それは、人々の生活をより豊かなものにする可能性を秘めています。

さらに、急速に進化するAIとどう向き合うかを考えるうえでも、「人とコンピュータの関係性」を問い直す本研究の取り組みは、重要な示唆を与えるものとなるはずです。このような視点のもと、歴史学者・情報学者との研究はもちろんのこと、多くの人々とともに、歴史学の新たな可能性を模索していきます。