「歴史情報学の創成」領域は、総括班と7つの計画班、そして公募班にて構成されます。計画班の計画概要を紹介します。

A項目「水平展開(歴史学手法の開放)」

A項目はコンピュータやそれらを活用した歴史学の専門家以外の人々(非専門家)が、歴史学を進めていく、その手法と考え方について検討していくチームです。

A01 基盤目録構築班

A01班では、「非専門家にも歴史資料情報が理解しやすい」目録とそのシステムのあり方の検討を進めます。歴史資料を発見する際、最も基本となるのは目録です。目録データベースの作成は1980年代から進められており、歴史学研究に不可欠な基盤と位置付けられています。このような状況の中で、「効果的な情報発見ができる目録システムとは何か」という情報技術応用の研究も進められてきました。本計画研究では、こうしたデータベース研究をさらに発展させ、より高度な目録システムの構築を目指します。

歴史資料データベースの多くは専門性が高く、専門研究者が適切なキーワードを使えば目的の情報を発見できますが、そうでなければ困難です。多くの人に歴史学研究を進めてもらうためには、資料情報は専門家以外も発見できる必要があります。本計画研究では、そのような目録とシステムの実現方法について検討します。

資料が研究の「資源」である以上、非専門家のアクセスが難しいのは当然とも言えますが、歴史資料は人類共通の財産であり、本来広くアクセス可能であるべきです。オープンサイエンスの観点からも、研究成果の根拠となる資料へのアクセスは求められています。さらに「パブリックヒストリー」を実践するには、元資料へのアクセス確保が極めて重要です。

かつては資料の物理的安定性の観点からアクセスが制限されていましたが、デジタル化によりその制約は緩和されています。今後は、そうしたデジタル資料に適切にアクセスできる目録のあり方も求められます。

以上のような背景から、本計画研究では、非専門家でも資料にアクセスしやすい目録の構築手法を検討し、実際に活用してもらうところまでを目指します。

奥州市教育委員会所蔵 民具 「まぶしおりき」

https://khirin-a.rekihaku.ac.jp/oshumingu/odk00028 より

A02 歴史資料情報高度化班

A02班の目的は、歴史文化資料の来歴情報を適切にコンピュータ上で記述する手法の構築にあります。歴史文化資料は、ある時点から凍結されたように存在してきたのではありません。たとえば前近代の資料であったとしても、明治から現代に至る中で物理的移動や構成の変化、意味づけの更新が繰り返されてきました。こうした変化に関する研究は行われてきたものの、それらを資料データと統合し、コンピュータで管理・可視化する手法は未整備です。また、資料に関する歴史研究の成果情報(これも来歴情報の一部)を記録・活用する仕組みもありません。

そこで本計画班では、実際の資料研究に基づいてこうした知識情報の構造を明らかにし、それをデータに反映するとともに、多くの人が理解しやすい記述・管理手法の開発を目指します。

これまでの目録は、主に資料そのものの情報を記録するもので、その点では資料の識別には基本かつ有益なものでした。しかし近年、デジタル技術の発展や資料活用の社会的ニーズの高まりを背景に、より多様な資料情報の記録と公開が求められるようになっています。とくに地域の歴史文化資料を保存・活用・継承するには、モノそのものの情報に加えて、モノに関わる出来事や人々、環境などの来歴情報も提示する必要があります。

そのため本研究では、モノ資料の来歴情報を目録に記述し、それらをデータベースとして活用できるよう、情報記録の在り方を検討していきます。

モノ資料の来歴情報の記録はまったく行われてこなかったわけではなく、公文書を扱うアーカイブズ分野では比較的早期から必要性が認識されてきており、対応するメタデータも存在します。ただし、実装例は決して多くないのが実情です。

さらに近年、1990年代以前に地域で収集された資料の来歴が不明となる事例が増えています。資料を集めてきた人の逝去によってその文脈が失われたり、民具資料については情報が一切残らなかったりすることも少なくありません。収集者の判断に価値が依存していた資料は、本人が不在になるとその意義が不明となってしまうのです。

来歴情報の記録にあたっては、欧米の博物館や物質文化の民族誌における「モノのバイオグラフィ(Object Biographies)」の視点も参考にし、資料が生成され、利用され、伝来してきた経過やその中での意味を記述し、それをコンピュータ上で管理・可視化する仕組みを構築していきます。

地域の人々に歴史文化資料の価値を伝えるためには、単に画像データを公開するだけでなく、資料の背景にある情報をわかりやすく可視化することが重要です。そのような可視化を通じて資料への理解を深め、多くのステークホルダーとともに地域の歴史文化に関する研究を進めていくことが可能になると考えています。

A03 地域歴史共有班

A03計画班は、「多くのステークホルダーとともに歴史研究の実践」を目指します。近年、歴史学をはじめとする人文学諸分野においても、職業専門家以外との協働による研究が進められています。広く学問一般の文脈においては、社会課題を現地ステークホルダーと共に考え、その社会課題の解決にまで結びつけるトランスディシプリナリー(TD)研究などもありますし、歴史学では「歴史実践」と呼ばれる考え方も生まれてきています。また、「パブリックヒストリー」という用語も広がっています。これらはいずれも地域の人々といかに関係を築きながら研究を進めるかという問いに関わります。アウトリーチ活動や教育、さらには社会運動との連関においても、これらの概念が用いられています。中には、デジタルの文脈と関連づけ、「デジタルパブリックヒストリー」の実践を通して、地域の人々と協働する研究のあり方もあります。

本計画研究では、デジタルパブリックヒストリーの視点と、全国の歴史資料ネットワーク(以下「資料ネット」)による地域資料保全活動の知見を活かし、地域の人々とともに歴史資料を保全し、共同研究を進めることを目指します。専門家による一方的なアウトリーチにとどまらず、情報技術を活用しつつ、地域住民と連携して資料の保全と活用、地域の歴史文化の継承について協働的に考えるモデルを構築していきます。

これは、専門家が専門性を放棄するということではありません。それぞれの立場や役割に応じて分業しながら、協働的に研究を進めることが課題となります。これまでにも、本領域全体の研究分担者も災害文化の観点から地域歴史資料の保全に関する理論的検討を進めてきていました。本計画研究はその理論を継承しつつ、情報技術との連携を深める形で展開していきます。この方向性は、資料ネットがこれまで実践してきた活動とも非常に近いものです。

歴史学者が研究を専門的に進め、その成果を社会に提供するという形は、通常の職業分業の一環として当然のものです。アカデミズムの独立性を重視すれば、必ずしも住民との協働は求められません。

しかし、日本社会においては、膨大な歴史資料が個人宅などで地域住民によって継承されてきたという特質があります。この現実を踏まえると、地域の歴史文化を問い直すうえで、研究者と地域住民が協力しながら取り組む姿勢は欠かせません。これまでもアウトリーチや社会教育の一環として取り組まれてきましたが、資料の保存・継承の視点を含めると、地域住民との持続的な協働が必要となります。

地域の歴史文化を真に継承していく主体は、研究者ではなく地域の人々自身です。したがって、研究者が一方的に知識を伝えるのではなく、対等な関係を築き、主体的な研究協働を行うことが求められます。多くの地域の人が歴史文化の意味を理解し、それを次世代へと伝えていけるようになることこそ、「継承」と呼ぶにふさわしい姿であるとかんがえ、その方法を模索します。

B項目「垂直展開(歴史学手法の高度化)」

B項目は、歴史学の手法に対して情報技術を様々な側面から応用し、その可能性を検討するとともに、歴史学の研究速度の向上などを通じて歴史学のさらなる進展に寄与する手法を提案することを目指すチームです。

B01 歴史情報学解析班

B01計画班では「歴史資料から自動的に情報を抽出・変換して歴史学研究の速度を高めること」と「その成果をもとに、人間による歴史の読みの特性を明らかにすること」を大目的とした情報学的な開発を進めていきます。これまで人文科学とコンピュータ研究、DH研究等が進めてきた大規模言語処理技術や画像処理技術を歴史資料に応用し、歴史学の高度化に貢献することを目指します。

人文情報学全体を見渡すと、すでに研究の速度を大きく更新する成果が現れつつあります。代表的な例が、日本文学における古典籍を対象とした「くずし字AI翻刻」です。中には、95〜99%の正解率を示すAIモデルも登場しています。この技術は、くずし字を読めない非専門家の研究参加を可能にするとともに、専門家の作業負担も軽減し、研究の加速につながるものです。

言語解析に関しても、言語生成AIを代表として、基盤となる環境は整いつつあります。このような言語変換技術は、単に過去の資料を読みやすくするだけでなく、研究速度の向上にもつながると考えられます。それは「人間の仕事を奪う」ものではなく、機械に大量かつ単純な処理を任せ、人間が知識構築や歴史像の解釈に専念できるような分業の実現を意味します。

一方、このような技術を通じて、歴史学における人間の営為とは何かを改めて問い直すことも可能になります。近代歴史学が築いてきたテキスト解釈や分析手法は、分野特有のものであり、それらがどのような知的営為として成り立っているのかを、コンピュータが生成する情報を材料に考察することも本計画の重要な目的の一つです。

B02 歴史知識情報構築班

B02計画班では、「知識情報基盤の大規模・高度化は歴史資料分析に進化をもたらすか?」を検討します。現在の歴史学に関する情報基盤は、大きく三つに分類できます。第一に、歴史資料のメタデータ、第二に、論文や書籍といった「記述された歴史情報」、そして第三に、研究成果をまとめたデータベースです。B01計画班のような、AIを活用した大規模データ分析も重要ですが、基礎的な知識辞書のような情報基盤は学習・検証の前提として依然として不可欠です。

こうした基盤を構築するには、歴史学者による資料の読解、知識の抽出と統合といった「歴史学的営為」が欠かせません。しかし現在提供されている情報基盤には、こうした営為のプロセスや知識が記述されておらず、それらを共通の資源として活用することができていません。

もしこれらの歴史学的営為を反映し、知識を体系化した高度な知識情報基盤を大規模に整備できれば、AIなどの情報技術の活用が一層進み、歴史資料分析の在り方にも飛躍的な変化が生まれると考えられます。本研究では、こうした知識情報基盤の実現手段として、歴史資料に関する「知識辞書」の構築を目指します。知識辞書を相互に連携させ、高度かつ大規模な情報基盤を形成することで、歴史資料分析に新たな進化をもたらすことが、本研究の中心的な問いです。

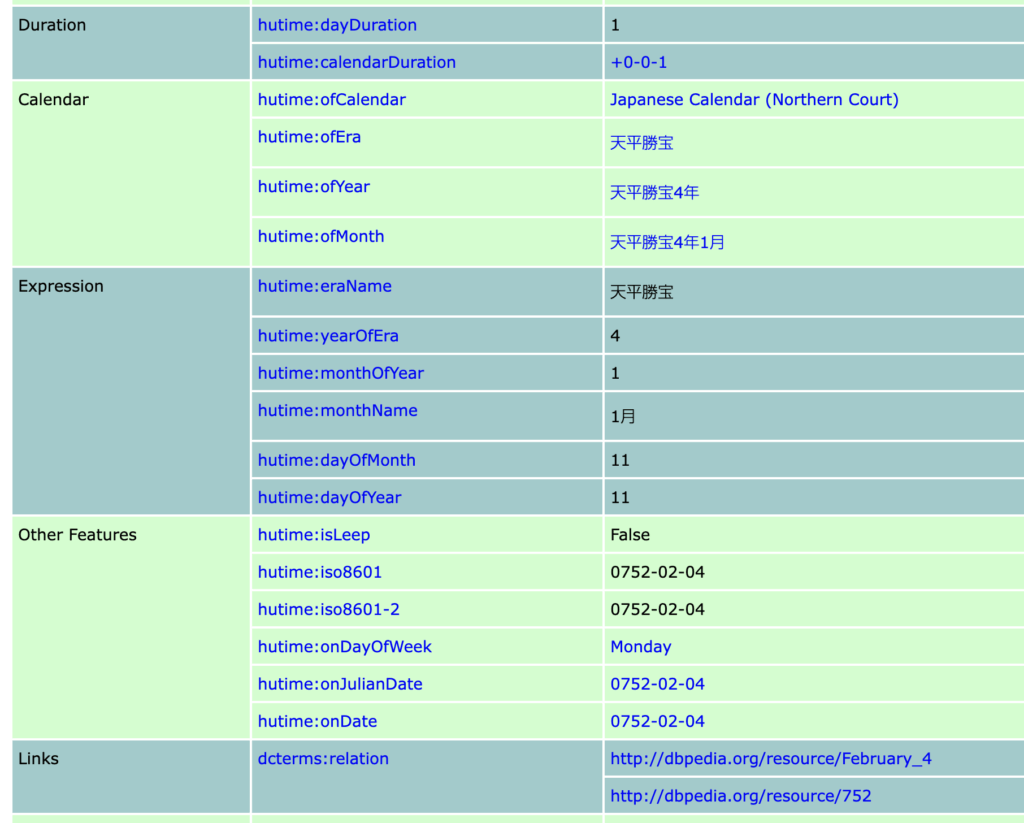

こうした取り組みは、歴史学に限らず、人文学全体の情報発見の加速にも貢献するものです。B02班の代表者はこれまでに、時間情報を扱う知識辞書「HuTime」を構築し、人文学のさまざまなデータベースにおける時間表現の基盤として活用してきました。また、過去の歴史地名を収録した「歴史地名辞書」は、歴史災害情報の解析や可視化研究などにも貢献しています。

このように、知識辞書はデータベースの高度化に直結し、データ解析に不可欠な基盤としての役割を果たしています。ヨーロッパなどでも知識情報基盤の重要性は強く認識されており、「デジタル解釈学(Digital Hermeneutics)」の中核としても位置づけられています。

本計画研究では、こうした国際的な動向も踏まえ、知識辞書を構築・連携させることで、大規模かつ高度な知識情報基盤を整備し、歴史資料分析の新たな地平を切り開いていきます。

B03 高度テキスト構築班

B03班における最大の問いは、「国際標準テキストデータベースの構築と、それによって歴史学研究をいかに具体的に前進させるか、また歴史の思考をコンピュータで表現するにはどのような手法があるか」という点にあります。

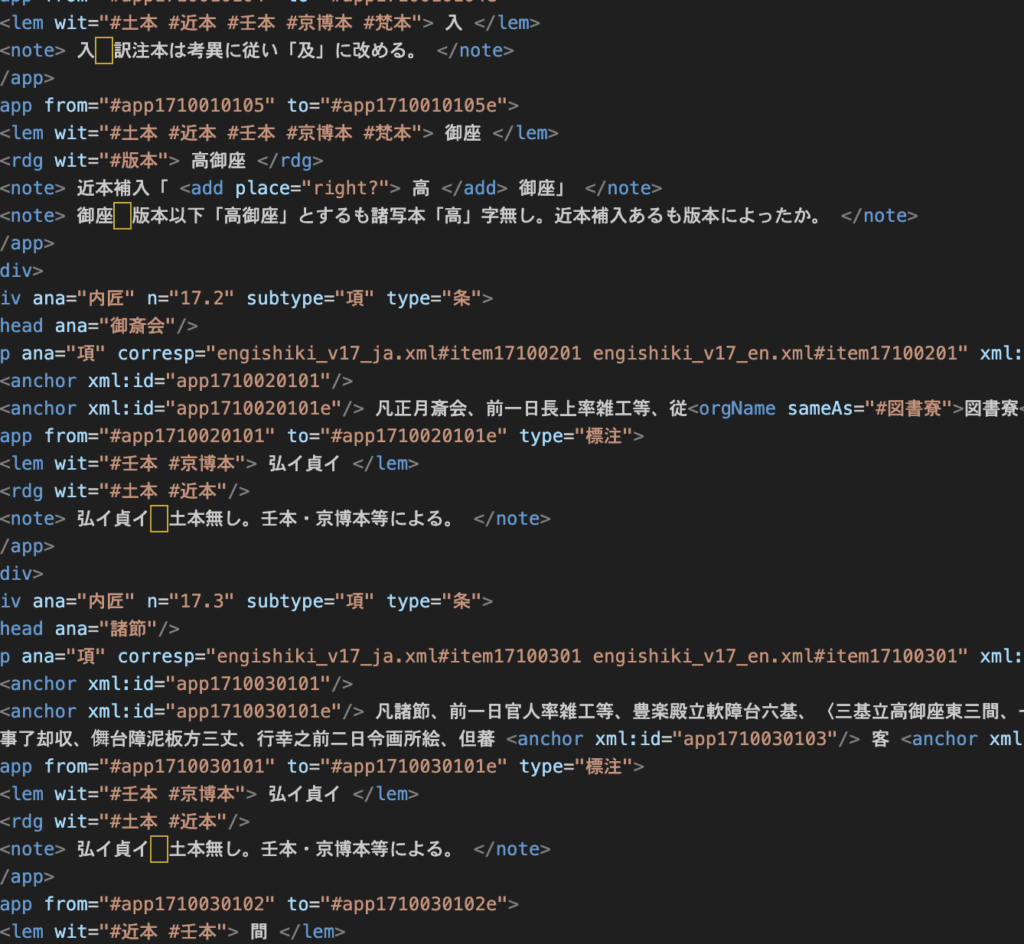

歴史資料テキストのデジタル化において国際的に用いられているのが、Text Encoding Initiative(TEI)と呼ばれるデータ形式です。これは歴史資料に限らず、人文学テキストのマークアップ手法として基本的な国際標準とされており、情報の構造化と共有を可能にします。しかし、日本や東アジアではTEIを用いた事例はまだ少なく、そもそもテキストデータそのものの量が東京大学史料編纂所などの一部の成果を除けば、限られているという課題もあります。

本計画研究では、このTEIを用いて歴史資料テキストの構築を行います。しかし、それは単なる「国際標準に基づくデータ構築」にとどまるものではありません。目指す成果は二つあります。一つは、人間がコンピュータに情報を与えることで、歴史資料の情報学的解析に貢献すること。もう一つは、コンピュータを通じて、歴史学の思考そのものを問い直す機会を作ることです。つまり、コンピュータによる「解析としての歴史学」と、「作業としての歴史学」の関係を検討することが、本研究の核心となります。

歴史情報学を含む人文情報学全体において、重要なキーワードの一つに「方法論の共有地(Methodological Commons)」があります。これは、異なる分野や国における研究手法を、情報学的アプローチによって接続し、共通の基盤の上で議論や協働を可能にするという考え方です。TEIも、まさにそのような「方法論の共有」を実現する国際標準の一つと位置づけられます。

欧米では、2000年代初頭からこの「方法論の共有地」の重要性が強調され、研究方法論の体系化が進められてきました。たとえば、Meroño-Peñuelaによる歴史情報の構造的記述に向けた知識グラフの研究、Damerowらによる科学史におけるデータの生成・分析・可視化に関する整理、また欧州のデジタル人文学研究基盤が提供するTaDiRAHなどの分析フレームワークが挙げられます。

本計画研究では、こうしたデジタル人文学(DH)の最新動向を踏まえつつ、TEIデータの構築を通じて歴史情報学の最前線を切り拓き、国際的な議論と連動させながら進めていきます。

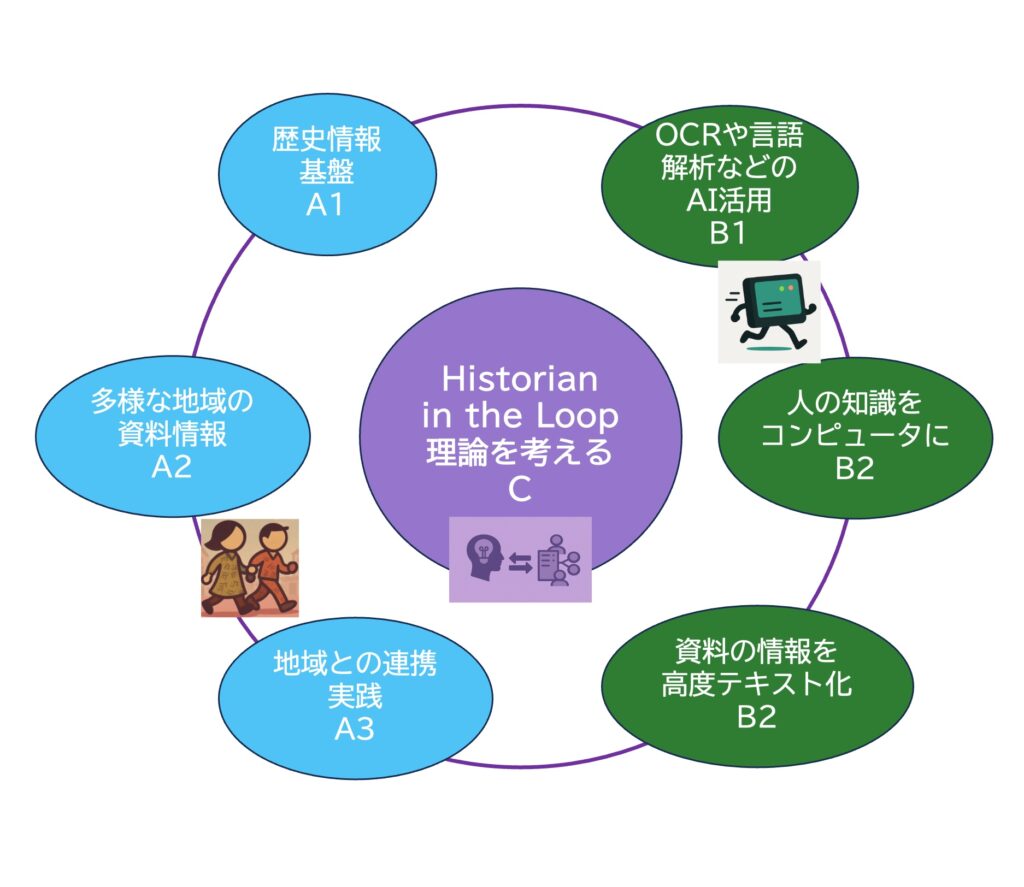

C項目 理論

A項目とB項目の両者の展開を統合し、コンピュータを用いた歴史学の新たな方法論を検討します。

C 理論班

理論班では、コンピュータや非専門家とともに進める歴史研究の理論を構築すると同時に、「人間の専門家が行う歴史学研究とは何か」を問い直すことを目指します。A領域が展開してきた、デジタルを媒介にした非専門家との歴史研究の形と、B領域が進めるコンピュータによる歴史研究の形を総合しつつ、そこに残る「歴史学の専門性の本質」を見直すことが求められます。この総合化と本質の析出という両側面から、歴史叙述の新しいあり方を導き出し、研究モデルとして提示することが本研究の核心的な問いです。

この問いに対しては、AI研究やデジタル・ヒューマニティーズ(DH)の手法を応用し、「研究の循環の輪」を構築します。その輪の内側(専門家の作業)と外側(非専門家・AIの関与)を分析することで、全体像と本質の把握を進めていきます。近年、AI技術の進展によりテキスト生成も可能になり、「叙述」も一部自動化されていますが、同時に「ハルシネーション(誤情報)」の問題も指摘されています。コンピュータの適切な利用方法として、人間がAIの出力を検証・修正する「Human In The Loop(HITL)」が提唱されています。そこで、本計画研究ではそれを発展させた「Historian In The Loop(HisITL)」という考え方を提示します。

一方、DH分野では「Methodological Commons(方法論の共有地)」という考えが重視されています。これは、分野ごとに異なる方法論を持つ人文学研究者が、情報技術を介して共通の分析基盤を共有し、議論を交わす場としてDHを位置づけるものです。B3班の代表であり総括班のメンバーでもある小風尚樹は、この共有地を「シェアハウス」に例え、共有空間での議論を各自の専門分野に持ち帰ることで、研究手法の相対化と再認識が進むと述べています。

本計画研究では、このような相対化の手法をさらに拡張します。非専門家と協働して歴史研究を進めることで、専門家の手法の優位性や限界を再認識し、コンピュータによる分析と比較することで、人間による精緻な読みや洞察の本質を再検討します。これをHisITLの「本質的側面」への展開と位置づけます。

また、HITLの本来の意義は、専門家が機械の出力を修正することにありますが、本研究ではこれを発展させ、専門家・非専門家・AIの三者による協働を構築し、その成果を社会に提示することを目指します。それぞれの成果が相互に補完され、全体としての新たな研究モデルが形成されるという「総合的側面」のHisITLのあり方を検討します。

このような「循環」に基づく新しい歴史研究の方法こそが、本計画研究の中心的な問いであり、目指すべき到達点です。